「妙楽寺のあじさいがすごい」とSNSで写真が流れてきました。

妙楽寺は、南武線の宿河原駅から徒歩20分くらい。多摩丘陵の上にあるお寺です。

登戸駅や津田山駅から「あじさい号」というバスも出ています。

30年ほど前、宿河原に住んでいた時期があり、自転車で坂道を押して登った記憶があります。坂、きつかったなあ。

歩いて行くべきか、バスに乗るべきかなどと迷っていましたが、晴れた平日の夕方近くになって、えいっとでかけました。

宿河原駅

久しぶりの宿河原駅。周りの南武線の駅のリニューアルが進む中、全然変わっていません。

宿河原駅周辺

宿河原駅から左に歩き、二ヶ領用水、川崎市緑化センターを通って、妙楽寺に向かおうと思います。

妙楽寺が5時閉門なので、ぶらぶらしないで歩いていきます。

駅前はこんな感じ。

銭湯がありました。駅近でいいですね。この間、給湯器が壊れて銭湯を探したのですが、ここは気が付かなかった。

気になるものが2つ。

階段のついた踏切り。珍しくない?

右側の灰色の建物に「カキ氷」の文字。もっと右の看板にもドリンクの写真が。移動するカフェかな?

二ヶ領用水

二ヶ領用水沿いの紫陽花もきれい。桜が有名だけれど、この季節もいいですね。

ちなみに、二ヶ領用水については、川崎市のHPに「二ヶ領用水の歴史について」というPDFがリンクされています。こんな風な説明がありました。

二ヶ領用水とは、1611年に竣工した多摩川から水を取り入れる農業用水です。稲毛領と川崎領にまたがっていたのでこの名前がつきました。江戸時代初期に、用水奉行小泉次大夫の差配で、地域の農民が14 年かけて作り上げました。江戸中期には、御普請役人の田中休愚の指導で大改修が行われています。この用水によって、この辺りに水田が開かれました。後には、桃の栽培、工業用水にも利用されました。

用水についての看板に、興味深い古地図がありました。カメラに収めて、先を急ぎます。

あとから調べると、この地図は「玉川絵図」というもののよう。

2011年のタウンニュース 多摩区版に「”玉川絵図」が記念看板に”という記事がありました。この図は。宿河原の元木さんという旧家から発見されたのだそう。多摩川が宿河原駅より南を流れていたこと、この看板があるあたりに二ヶ領用水取水口があったこと、宿河原八幡もこのあたりにあったことなどがわかるんですって!

明治43年の八幡下圦樋もこんなところに。右にある説明板を読みました。

八幡下圦樋は、洪水時に、宿河原取水口から余った水を堰の長池に通すための堰。近年、この堰が逆に水害を引き起こすことがわかり撤去された。(昭和63年)

撤去の理由が切ないです。

ここは、水路が立体交差している。ここは用水の重要ポイントですね。

川崎市緑化センター

緑化センターをちょっと覗きます。広場では、親子が遊んでいました。

色々な色が混じって咲いている紫陽花。いろいろな色が混ざっています。職員の方がお世話中でした。

長尾

緑化センターから南の方に細い道を歩いていくと、こんもりした丘が見えてきました。

長尾のバス停。橋の上ですが、交通の要衝なのです。

長尾というのは、多摩川が作った長い尾根に沿った村であることから、その名がつけられたそうです。

「長尾の天然水」の看板がありました。天然氷を大正時代まで作っていたと書いてありました。

川を渡って。この川は二ヶ領本川というそうです。

いよいよ坂道のはじまり!喜津根坂という坂の手前を右折。

まだまだ登っていきます。

「前に妙楽寺に来た道は、ここではなかった」と気づく。

もっと山の中らしい道を、自転車押して登った記憶が・・・

しかし、この道も妙楽寺に続いています。上るしかない。

歩いているのは小学生だけ。黙々と登り、振り向くと、こんな景色。見えているのは、東名高速道路です。

あじさい号とすれちがいました。

坂道の多いこの地域の住民団体「長尾台コミュニティ交通導入推進協議会」が中心になって計画されたのだそうです。正式には長尾台コミュニティバス「あじさい号」

何人かの住民の方らしい人が、バスから降りていきました。

紫陽花の季節になると、妙楽寺への交通機関として話題になるこのバス。登戸駅と久地駅から妙楽寺まで運行しています。基本的には日曜・祝日運休ですが、臨時便が出ることもあり。インターネットで時刻表を確認してから乗るとよさそうです。

妙楽寺

とうとう妙楽寺が見えてきました。

源頼朝の弟の全成が院主を務めた威光寺とも関係が深いという、歴史のあるお寺です。門を入るなり、紫陽花が迎えてくれます。

本堂にお参りします。

ここからが圧巻でした。裏手というか横の斜面に、一面の紫陽花。30年前もこんなにあったかしら、と予想を上回る豪華さにびっくり。

紫陽花に囲まれる階段を上ると、仏様がいらっしゃいました。

鐘楼と紫陽花。鐘楼堂は、時期と時間によっては、上に登って紫陽花をながめられるそうです。

訪れたのは、夕方4時過ぎ。紫陽花のシーズンは混雑することも多いようですが、この時間は混雑もなく、ゆったりと紫陽花を堪能しました。

再び 長尾

坂道を下って、宿河原駅まで。

そうそう、こういう道を通るのでした。

丘陵の中に階段が。妙楽寺の外にも野性的な紫陽花が咲いていました。この階段は何処に続いているのだろう、

ああ、今日は夕方来るのだった。帰らなくては。

坂の途中からは、こんな絶景も見つことができます。

坂道を降りてからも、畑があったり、緑が多く気持ちのいい住宅地が続きます。長尾、いいところです。

宿河原駅周辺

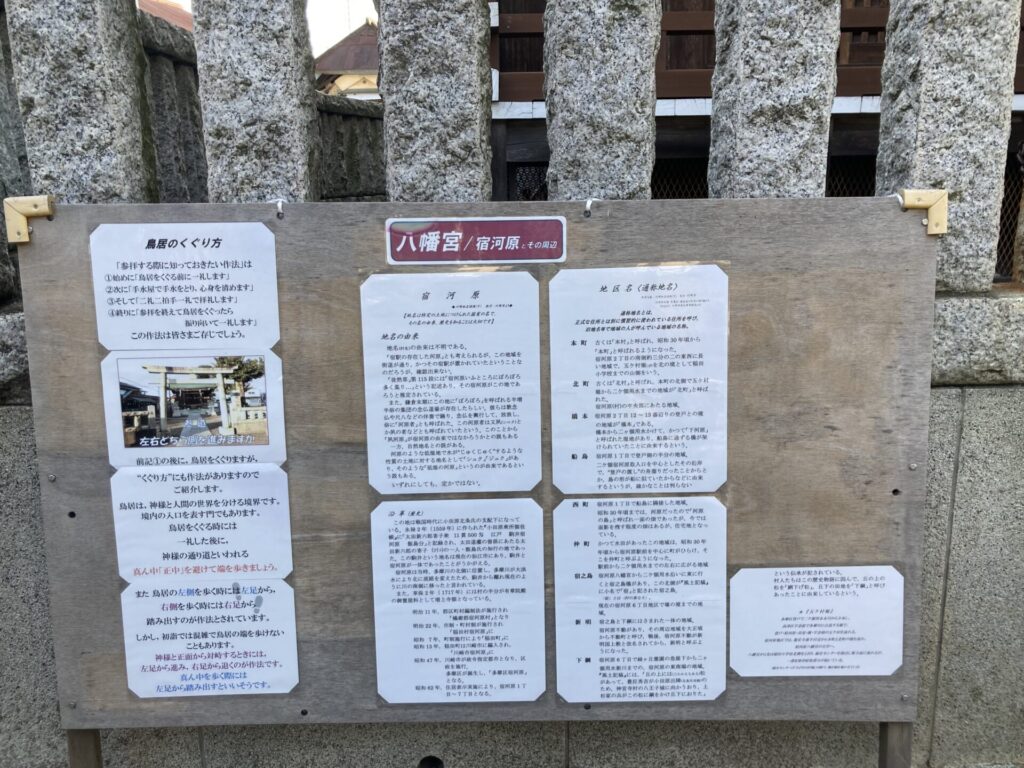

宿河原駅から数分の神社です。

こんな掲示があって、見入ってしまいました。この地区の地名の由来が書かれています。

神社には、地域の歴史の手がかりになる看板があることが多いのだけれど、こういう風に書いてあるのは初めて。とてもありがたいなあ!

駅ちかの二ヶ領用水。川岸が美しく手入れされています。いいなあ、宿河原。

駅前商店街。昔ながらな感じですが、カフェもあります。

宿河原駅に戻ってきました。

妙楽寺の紫陽花は、記憶の3倍くらい豪華でした。

途中の二ヶ領用水の水路の遺跡や、長尾の坂道も楽しめました。

坂道が大丈夫だったら、「やっぱり歩いていくのが楽しい」妙楽寺でした。