2024年6月17日~21日のじゅん散歩は世田谷区でした。

・17日(月)馬事公苑

・18日 (火) 用賀

・19日 (水) 世田谷

・20日 (木) 宮の坂

・21日 (金) 世田谷

路面を走る世田谷線沿線や、田園都市線沿を歩きました。

世田谷区は、歴史あるスポットや、公園、巨木が多いので、ついつい上を向いて歩いてしまいます。

この記事では、じゅん散歩のお散歩の様子をリポートし、後半では私が歩いた世田谷散歩についても書いてみます。

- じゅん散歩 馬事公苑 2024.6.17放送

- じゅん散歩馬事公苑 馬のアクセサリー アトリエノア 2024.6.17放送

- じゅん散歩 用賀 真福寺 2024.6.18放送

- じゅん散歩 用賀 チュロス専門店 パームツリー 2024.6.18放送

- じゅん散歩 用賀 東京山手調理師専門学校 2024.6.18放送もj

- じゅん散歩 世田谷 アボカドーナツ 2024.6.19放送

- じゅん散歩 世田谷 文永洞 2024.6.19放送

- じゅん散歩 宮の坂 旧尾崎テオドラ邸 2024.6.20放送

- じゅん散歩 宮の坂 世田谷八幡宮 2024.6.20放送

- じゅん散歩宮の坂 エルオクロック 2024.6.20放送

- じゅん散歩世田谷 世田谷代官屋敷 2024.6.21放送

- じゅん散歩世田谷 蛇崩川緑道 2024.6.21放送

- じゅん散歩世田谷 向井潤吉アトリエ館 2024.6.21放送

- 桜新町駅

- 桜神宮

- 駒沢給水塔

- 弦巻町 駒沢給水塔~向井潤吉アトリエ館

- 向井潤吉アトリエ館

- 向井潤吉アトリエ館~蛇崩川緑道

- 蛇崩川緑道~世田谷代官屋敷

- 世田谷代官屋敷周辺

- 世田谷代官屋敷

- 世田谷区立郷土資料館

- 代官屋敷周辺

- カフェ ヤスクーカ

- 上町駅

じゅん散歩 馬事公苑 2024.6.17放送

じゅん散歩は馬事公苑を訪問。去年11月に7年ぶりにリニューアルオープンしました。

JRAの建物の前で、総務課長の東山さんに案内してもらいます。建物には、馬の本などが並ぶホースギャラリーや、メインアリーナを見ながら食事ができるテラスがあります。

馬場馬術のオリンピック選手の練習を見ます。スキップなど美しいうごきをする馬です。

続いて、東京五輪に出場した馬「ウラカン」が障害物の練習をする馬を見ます。

じゅん散歩馬事公苑 馬のアクセサリー アトリエノア 2024.6.17放送

じゅん散歩は世田谷通りを歩いて、馬のアクセサリーアトリアノアを訪問。

馬好き店主が営むお店で、700以上のアクセサリーを手がけています。

海外の馬術関係者も来る店です。

あぶみや馬具をモチーフにした指輪、ひづめのリングなどを見せてもらいます。

じゅん散歩 用賀 真福寺 2024.6.18放送

オープニングは、真福寺。この場所に、瑜伽(ヨーガ)の道場があったことが、用賀の由来になったと言われています。真福寺では、本堂定期的にヨガが行われています。

真福寺のHPを見ると、下のように書かれていました。

用賀の赤門寺と呼ばれる真福寺は、

真福寺HPより

およそ四百年前に創建され

鎌倉時代この地に真言密教をおさめる

瑜伽(YOGA)道場があったと言われている

じゅん散歩 用賀 チュロス専門店 パームツリー 2024.6.18放送

じゅん散歩は、チュロス専門店 パームツリーを訪問。11種類のチュロスを販売しています。

高田純次さんは、ハーフサイズの「シナモン」を試食し、「カリカリ度がすごい」

番組スタッフは、「トマトチーズ」を試食し、「幸せになります」

放送後、お店のインスタグラムを見ると、「1本1本手絞りで作るサクもちチュロスの専門店。大量注文は早めにご相談ください」とあります。

お土産用や、文字の形の「マイチュロス」を予約すると、決まった時間にかわいいパッケージに入れて用意してくれるようです。

口こみでも、「中がふわっとしていて美味しい」という声多数で、食べてみたくなりました。

じゅん散歩 用賀 東京山手調理師専門学校 2024.6.18放送もj

じゅん散歩は、東京山手調理師専門学校を訪問。大阪にある日本料理店「うお健」が母体となった学校です。副校長・飯島稔さんに案内してもらい、西洋料理のクラスを見学しました。

続いて、学生が運営するレストラン・カフェへ。学生が寿司のトレーニングをするところを見学しました。

放送終了後、インスタグラムにこんなことが書かれていました。しばらく人気で予約がとりにくいかもしれませんが、学生さんの研修の場であるレストラン、行ってみたいものです。

最近、TVに立て続けに取り上げられて学生レストランは2カ月先まで予約が埋まるほど大人気😊

東京山手調理師専門学校を

中でも人気のすし研究部のレストランは学生がカウンターで握る姿も見られます。

本日もテーブルが全て埋まる盛況ぶり🍣

じゅん散歩 世田谷 アボカドーナツ 2024.6.19放送

じゅん散歩は世田谷駅からスタート。玉川電気鉄道の一部が世田谷線に。紫陽花がみごろです。代官屋敷や、ボロ市が有名です。

歩いていると、雑貨屋さんを発見。上野駅開業の看板。ドリーム&メモリーは週に2階くらいしか開かない店。丸ノ内線の看板も売っています。国鉄のランプも売っています・

焼肉あばら亭の脇を通って、ボロ市通りへ。

じゅん散歩は、ボロ市通り桜栄会商店街のアボカドーナツを訪問。

ミニドーナツセットは6個の小さなドーナツ入り。

店主は、食品を無駄にしたくないという気持ちから、規格外のアボカドを使ったドーナツの店を始めた。

乳製品のかわりにアボカドを入れていきます。香ばしいドーナツに仕上がるそう。

チョコレート味を試食した高田純次さんは、「チョコレートの味しかしないね」

「アボガドが入っているというと女子には人気かな」

このお店は代官屋敷のすぐそばにあるお店です。私も散歩で通りましたが残念ながらお休みでした。

お店の写真はこちら!

お店のインスタグラムを見つけました。

「こちらは本部、中年管理職が更新しております。タマゴ•バター•牛乳を使わずアボカドを練り込んだドーナツです」って書いてある。

「中年管理職のインスタグラム」って、親近感感じて、気になってしまいます。

じゅん散歩 世田谷 文永洞 2024.6.19放送

じゅん散歩は、世田谷通りを歩いて、剣の研磨の文永洞を訪問。

「あれ若い人だね」

店主の根本さんとおはなし。

古い刀は反りが強い。砥石は形が違います。

「刀は曲面でできているので」様々な形の砥石で磨かなくてはいけないそうです。

町人が持つことを許された「脇差」も見せてもらいます。

じゅん散歩 宮の坂 旧尾崎テオドラ邸 2024.6.20放送

じゅん散歩は、旧尾崎テオドラ邸からはじまります。「中では優雅に紅茶が飲めるんですよ」

尾崎行雄氏が妻のために建てた洋館。解体の危機にあったところ、漫画家の山下和美さんなど4000人の支援で修復されました。今では、優雅なティータイムが味わえます。

下の写真は、私が2023年12月に撮りました。建物が公開された現在は、また様子が違うと思います。

高田純次さんは、宮の坂駅付近を歩いていきます。宮の坂駅の玉電の電車が映ります。

下の写真も、私が2023年に撮ったものです。宮の坂駅のシンボルです。中でゆっくり座ることもできます。

じゅん散歩 宮の坂 世田谷八幡宮 2024.6.20放送

じゅん散歩は、世田谷八幡宮を訪れました。世田谷八幡宮は、源義家が戦勝を感謝し創建したと言われています。世田谷八幡宮には土俵があります。毎年9月には、東京農業大学相撲部による奉納相撲が開催されています。映像が映りました。

高田純次さんは、土俵に上がります。AD清水さんと取り組むまねをします。

下の写真は、2023年12月に撮影したもの。土俵は、こんなにオープンな感じなのです。

じゅん散歩宮の坂 エルオクロック 2024.6.20放送

高田純次さんは豪徳寺の商店街を散歩。「雰囲気いいじゃない」

エルオクロックを訪れたました。おしゃれな店で、木の棚にビンテージ時計が並んでいます。

御主人の秋山さんは、高田純次さんの年齢をたずね、高田さんが若い頃流行した時計をみせてくれます。1960年代、1970年度の時計は、手巻きで、手入れをすれば長く使えるそうです。

ロレックスの時計や、大正時代のセイコーの初の時計などを見せてもらいます。

「買うとしたら30万円のこれだな」と、高田純次さんは、いい感じに古さがでたロレックスの時計が気に入ったようでした。

じゅん散歩世田谷 世田谷代官屋敷 2024.6.21放送

「今日は世田谷で緑を感じながら散歩します」世田谷代官屋敷からスタート。

敷地内の庭園では、100点以上の植物が育ち、夏にはホタルの祭りやサギ草祭りが行われます。

以下は、私が散歩で撮った世田谷代官屋敷の写真です。記事の後半にくわしくご紹介しましたので、ごらんください。

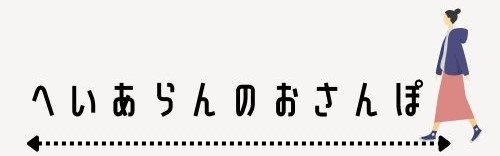

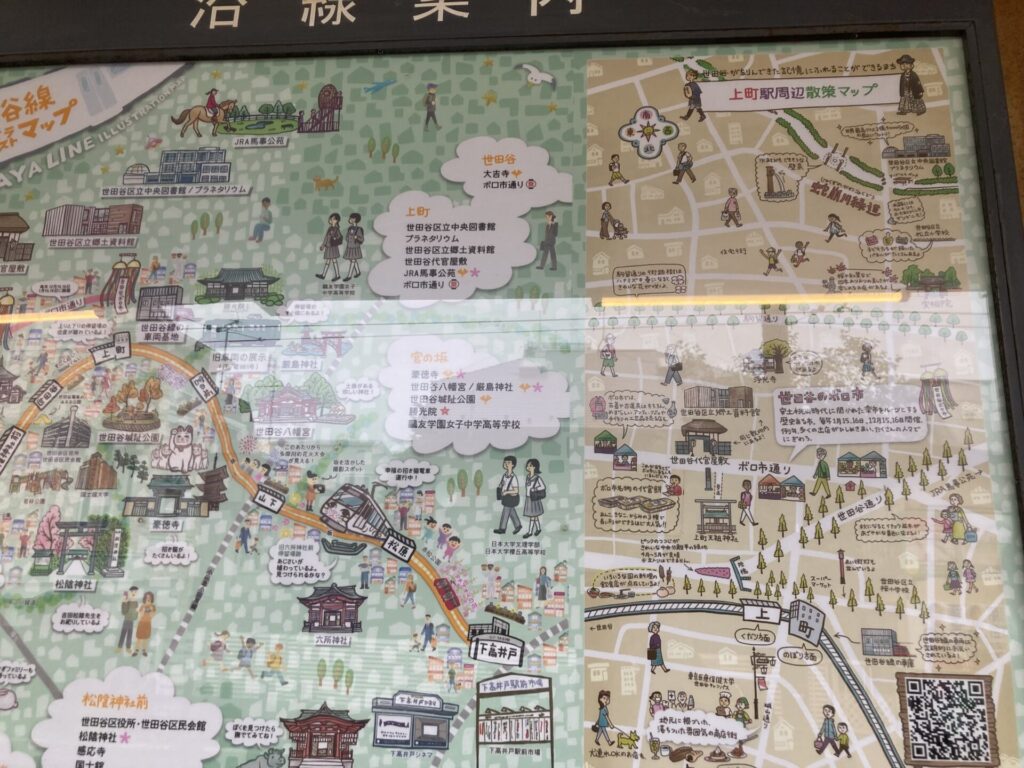

じゅん散歩世田谷 蛇崩川緑道 2024.6.21放送

「素敵な緑道」と蛇崩川緑道に入っていきます。「これから紫陽花かな。夏の散歩にはいいね」

「こんなに長いんだ」と地図を眺めます。

以下は、私が散歩で撮った蛇崩川緑道の写真です。高田さんが眺めた地図も偶然カメラに収めました。

じゅん散歩世田谷 向井潤吉アトリエ館 2024.6.21放送

「緑濃い学校だね」と中学校の敷地を眺めたあと、看板の出ていた向井潤吉アトリエ館へ。

玄関の絵葉書を眺めていると、学芸員の池尻さんが登場。

「茅葺屋根を描いて活躍した画家。亡くなる前にアトリエを世田谷区に寄贈してくださいました」

茅葺屋根の素晴らしい絵を鑑賞した高田純次さん。

ほぼ茶色の絵の中に、わずかに彩色がされていることに感心します。

向井潤吉は、若い頃パリで学び、模写に没頭した時期があります。その後、従軍画家として戦争を体験。戦後は失われていく茅葺き屋根の民家を題材に、絵を描きました。

「人物は描かれていないけれど暮らしの気配が感じられる絵になっています」と池尻さんの説明にうなづく高田さんでした。

以下は、私が散歩で撮った向井潤吉アトリエ館の写真です。駅からはちょっと遠いのですが、本当にしっとりとした素敵な美術館でした。後半に文章でご紹介しています。

ここからは、私が、桜新町から、駒沢給水塔、向井潤吉アトリエ館を通って、世田谷代官屋敷まで歩いた散歩をご紹介します。

桜新町駅

私は、桜新町駅から歩き始めました。桜新町駅は、桜カラーです。三軒茶屋は黄色で、駒沢大学は緑色です。この駅に降りるのは初めてです。

階段を上がると、カツオとワカメコンビが立っていました。桜新町は、長谷川町子さんが長く住んだので、サザエさんの町として有名です。今日は、サザエさん通りの反対側に歩いていきます。おちつ

向井潤吉アトリエ館を通って、世田谷線の世田谷駅を目指します。

桜並木があって、落ち着いた素敵な通りです。歩いた日は、なかなかな雨降りでしたが、元気を出して歩いていきます。

桜神宮

すぐに桜神宮に着きました。春になると、「河津桜がきれい」というニュースが流れていて、かねて来てみたいと思っていました、

桜神宮のHPを見ると、次のように歴史が書かれています。とても特徴のある神社なのですね!

神代より脈々と受け継がれる古式神道を蘇らせるためお祭りだけを行う神社でなく、御祭儀もしながら人々に対する布教をもしっかりとできるように明治天皇より勅許を得て、教派神道十三派の一派を立てました。

名称は伊勢神宮の禰宜時代に倭姫命神託によって授かった「神習いの教」としました。

以来、当宮は古式神道を受け継ぐ大神の宮として、また教えの本山として親しまれています。(中略)

大正8年に「西の方角へ直ちに移転せよ」との神託により現在地である世田谷に移転しました。神田界隈の関東大震災による被害は大きなものでしたが、この移転により災害から免れることができました。 また、第二次大戦時も無事戦災から免れ、「災難よけ」でも崇敬を受けております。

桜神宮HPより引用

手水には紫陽花が!

駒沢給水塔

こちらの看板には、駒沢給水塔のことが書かれていました。斜めに伸びる道の向こうには、給水塔が見えます。

駒沢給水塔風景資産保存会と世田谷区による看板で、こんなことが書かれています。

・ここから伸びる「すいどうみち」の先に駒沢給水塔がある。鉄橋でつながれた双子の塔dえある。

・大正12年に渋谷町が行った工事で、多摩川近くに浄水塔を作り、それを双子の塔にポンプで押し上げ、あとは重力で渋谷町一帯に水を給水した。設計は、近代上水道の父と呼ばれた中島鋭治。

・丘上の王冠塔と呼ばれたこの塔は、日本の水道文明を伝える近代化遺産として、評価が高まってきた。大切に保存していきたい。

看板が、片隅でなくて、すごく目立つところに立っていて、書かれている言葉も熱くて、いいな、と思いました。

歩いていくと、駒沢給水塔は少し近くなり、もう一つ看板がありました。

こちらには、給水塔の装飾電球のことが書かれています。大正時代に作られた時から、塔のドームの周りには、電灯があって道玄坂からも見えたそうです。

2003年にこの電灯が復活したということで、夜景の写真も添えられています。

給水塔愛、すごいです。夜も見たい気持ちが増しました。

近づいたら、なんだか寂しい感じでした。近づきすぎるとよく見えない。

でも、今も、非常時の水を貯めていて、給水塔は働いているんだそう。

給水塔とお別れして歩きだしたら、住宅の間から見えました。二つの塔を結ぶ橋もはっきり見えます。お隣に給水塔がある生活って、羨ましい。

弦巻町 駒沢給水塔~向井潤吉アトリエ館

向井潤吉アトリエ館に向かって歩いていきます。

弦巻町、大きな住宅とマンションが多い、落ち着いた住宅街です。少しアップダウンがあります。駒沢給水塔も向井潤吉アトリエ館も、丘の上に建っています。

不思議な緑地がありました。

トラストガーデンが提供している緑地です、とありました。

この高齢者施設がトラストガーデン。緑地を提供するなんて太っ腹。

向井潤吉アトリエ館の看板がありました。建っている住宅も高級感が。

向井潤吉アトリエ館

ドアを開けてお入りくださいの看板。普通の豪邸のようですね。

館内は、靴を脱いで入ります。

撮影禁止なので写真はないのですが、素敵なアトリエでした。向井潤吉さんのアトリエをそのままの形で美術館にしたそうで、2階に小さな空間があり、そこから1階を見下ろせるようになっています。

向井潤吉は、1901年生まれの画家で、従軍しての軍の記録の絵を描いたこともあるそうです。戦後は、娘さんを疎開先の長野に迎えに行ったのをきっかけに、各地の草萱屋根の民家の絵を多く描きました。

向井氏は、存命中にアトリエと庭と絵を世田谷区に寄贈したそうです。

館内に向井氏が書いた文章がありましたが、このあたりは、タンチ山と呼ばれる檜や松の茂る林だったそうです。庭は、昔からのこのあたりの雑木林の雰囲気を残しており、この景色を残すことも、向井氏の希望だと書いてありました。タンチ山の色は、隣の駒沢中学校にも残され、地域に開放された遊歩道があるようです。

向井潤吉アトリエ館~蛇崩川緑道

向井潤吉アトリエ館と駒沢中学校の間を、蛇崩川緑道に向かって降りる道は、すごくまっすぐ。

ずっと歩いてから、アトリエ館を振り返ると、確かにタンチ山だなあ、と。

親和橋の跡。蛇崩川が暗渠になったところにやってきました。こちら側は、広い弦巻通りの歩道が暗渠になっていて、なんだかにぎやか。

反対側は、弦巻通理から離れて、暗渠らしい静かな緑道が、中目黒まで続いているらしい。

蛇崩川の名前は、「流れる形が赤土の地層を崩したように蛇行しているから」だと、世田谷区のHPにい書かれていました。

水源は旧弦巻村で、あじさいが美しいことで知られます。前の写真で見た弦巻通りは、藤棚とツツジが美しいそう。4月~5月に見たいですね。

蛇崩川緑道~世田谷代官屋敷

さらに北へ進みます。駒留通をりを渡り、住所は世田谷町に。

アトリエ館からずっと真っすぐだった道が、行きどまりに。左折してまっすぐ行けば、代官屋敷です。

昔からあった道のような気もするけれど、どうでしょう。

世田谷代官屋敷周辺

世田谷中央病院まで来たら、「世田谷代官お膝元」の街灯出現。

昔からの商店と、新しい商店と、すごい豪邸とマンションがコラボしている感じの通りでした。

通り抜けられない私道が、広くて驚く。

世田谷代官屋敷

やっと着きました。代官屋敷。遠くから、木々がこんもり見えてました。

重要文化財 大場家住宅とあります。代官をつとめた大場家の屋敷です。

看板には、こんなことが書いてありました。

・大場氏は、もともとは世田谷城主 吉良家の重臣だったが、北条方について吉良家没落後、上町で帰農していた。

・江戸時代はじめ、井伊家が世田谷領を拝領した時に、代官に起用され、明治4年まで代々代官をつとめた。

巨木です。「たぶのき」というプレートがありました。ヒノキの巨木もありました。

屋敷です。

白洲です。パンフレットには、領内の治安維持も代官の仕事だとありました。

世田谷区立郷土資料館

続いて、同じ敷地の郷土資料館へ。

昭和39年に、大場家屋敷内に、前川國男氏の設計で建てられたそうです。

建物の前に、いろいろな碑や像があつめられていました。

別の一画には、かつて町の中にあった火災報知器がありました。電話が普及する昭和30年代までは、これで火災を通報していたと看板に書かれていました。t昭和42年に製造中止。昭和49年には町中から無くなったそうです。何となく見覚えがあります。

左の緑色の建物は、衛兵詰所です。烏山にあったウテナの工場の一部が、戦時中陸軍の材料倉庫となり、その際、倉庫の入り口に設置された門衛所だと書かれていました。かわいく見えるけれど、軍の遺跡です。

世田谷区郷土資料館には、二度目の訪問。昭和期の地図などで、最近散歩した地域をじっくり眺めました。古代から現代までの世田谷のことが飲み込めて、いい施設だと思います。

小学生の団体がやってきたので、私は退散。小学生、よく学んでおくれ。

代官屋敷周辺

代官屋敷のすぐ近くに、天祖神社がありました。今回は遠くから拝んだだけでした。

コリアンフードのお店がありました。

シフォンケーキの店も気になります。

アボガドーナツはお休みでした。

お酒のアマノヤさんは、1983年からやっているらしい。

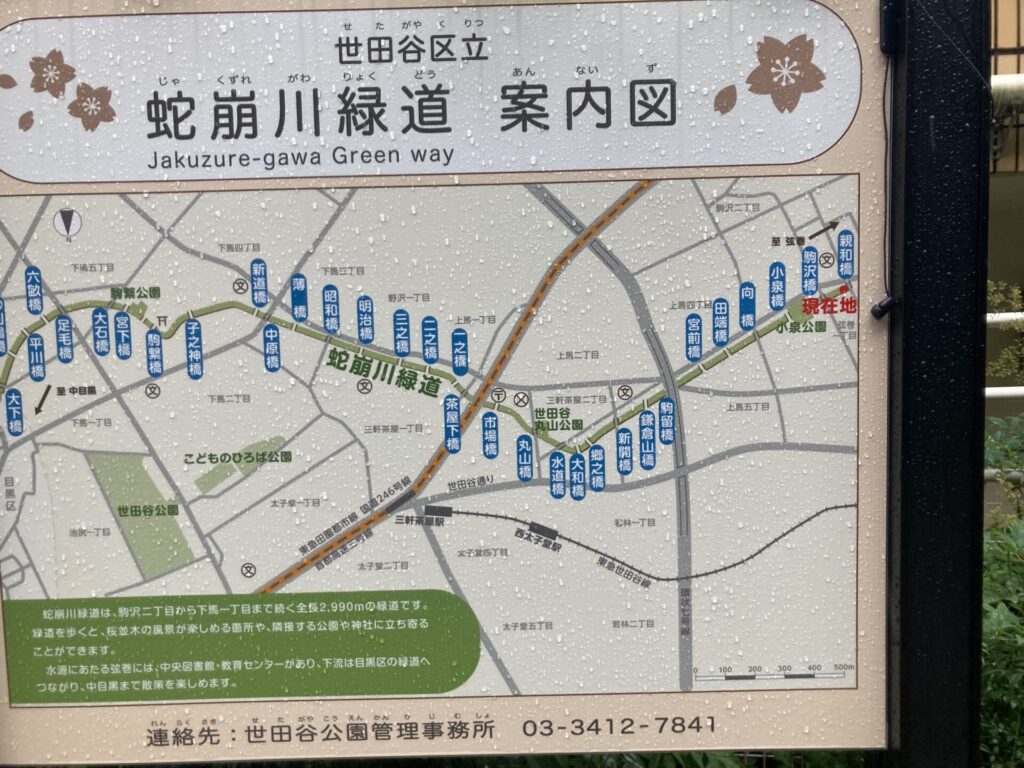

カフェ ヤスクーカ

代官屋敷近くの商店街に、いい感じのカフェがありました。ランチもやっているようなので、中へ。

ちょっと辛いというチキンカレーを注文。さらっとしたカレーで、いろいろなスパイスで丁寧に作られたものでした。雨の中を歩いてきたので、おいしくてほっとしました。

店内、一人でランチやカフェタイムの人ばかりで、静かな落ち着く空間でした。BGMも素敵。カウンターの上の方に、本がずらっとあったのもいい感じ。司馬遼太郎の『街道をゆく』などもあって、どなたか本好きなんだろうな、と。

「お酒のケーキ」というメニューがあって、気になりました。

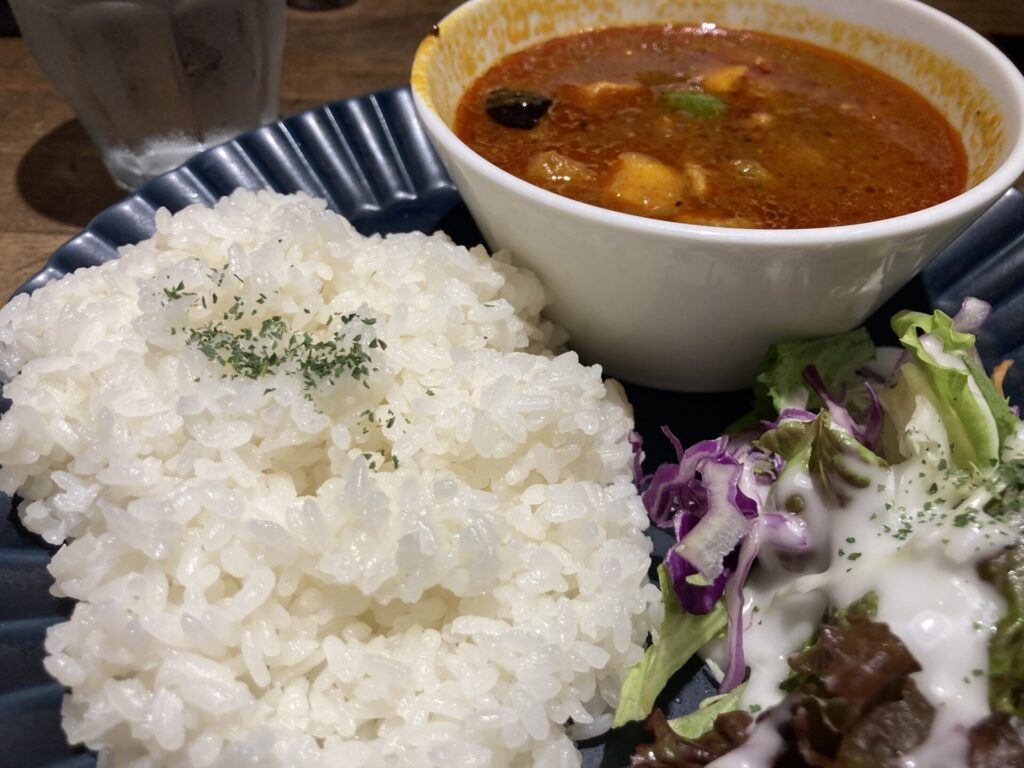

上町駅

午後から豪雨の予想もあり、ここまでもなかなかの雨だったので、今日はここまでにして、上町から世田谷線に乗りました。

上町の駅前。突き当りの緑は世田谷城だけれど、今日はもう力尽きました。

あのオオゼキは、『長い一日』に出てきたオオゼキかな?

世田谷線に乗れるのはうれしいですね。いつも。

世田谷線のホームの地図は、いつもすごい。発見があります。電車に乗って帰りました。