アド街では、5月18日に清澄白河が取り上げられました、

この記事では、

①アド街で取り上げられたスポットの紹介

➁私がじっくり歩いた清澄白河さんぽ

について書きます。

アド街を見て、清澄白河を歩いてみよう、と思う方に読んでいただけけたらと思います。

- 清澄白河について

- 清澄白河通り

- 深川資料館通り

- アド街 清澄白河8位 深川江戸資料館

- アド街清澄白河6位 クリームパンのブーランジェリーパンタレイ

- アド街 清澄白河5位 田巻屋

- 三好町・平野町

- アド街清澄白河13位 O2

- アド街清澄白河14位 fukadaso cafe

- アド街清澄白河11位 椎名硝子

- アド街清澄白河4位 ARiSE COFFEE ROASTERS

- アド街19位 TRUFFLE & BREAD

- 清澄長屋(旧東京市営店舗向住宅)アド街清澄白河 第10位

- アド街清澄白河20位 YUJI Ramen TOKYO

- 清澄長屋(旧東京市営店舗向住宅)

- 清澄庭園・中村学園通り

- アド街1位 清澄庭園

- 清澄公園

- 清澄公園

- 仙台堀川

- 深川図書館

- 採茶庵(さいとあん)跡

- 清澄通り 仙台堀川~清澄橋通りまで

- 花岡車輛 アド街7位

- 本誓寺

- 深川稲荷神社とその周辺

- 小名木川(おなきがわ)

- 清澄通り 小名木川~深川芭蕉通り

- スーパースペシャル ドーナッツ

- 深川神明宮

- 割烹 みや古

- 常盤二丁目交差点

- 芭蕉記念館 芭蕉稲荷神社

清澄白河について

清澄白河は、お寺、住宅、小さな工場や会社が混じりあった、一見普通の町。

その中に、突然現れる行列と、スマホ片手に何かを歩く人たち。

評判の店が点在しているのです。

路地の緑が多い気がしました。(下町の家の前に置かれている植木鉢の緑が、新しい家にもアパートにも共有スペースにも広がっている感じ)

建物が個性的でした。リノベーションする時に、もとの姿を残している感じの素敵な家が多かったのです。住宅もお寺も飲食店も。

ここからは、私がすみずみまでじっくり歩いた散歩を、アド街で取り上げられたスポットとともにご紹介!

清澄白河通り

清澄白河駅の階段を上ると、広い清澄通りに出ました。

三河屋精米店の前では、お店の方とお客さんが楽しそう。古代米とか、いいしゃもじとか、珍しい物を売っていそう。

深川資料館通り

ランチの店を探して、深川江戸資料館通りへ。清澄白河といえば、深川めしが名物で、コーヒーの店も多いのだ。この二つを味わいたい。

TEAPONDは紅茶の店のよう。店内にぎわっています。

なかなかの人通りです。

通りを右にはいったところに出世不動尊がありました。

そこから見た霊厳寺。このあたりでも大きなお寺のようです。れいがんじようちえんの看板も出ていました。

通りの向かい側からの霊厳寺。この通り、緑が濃いのでした。

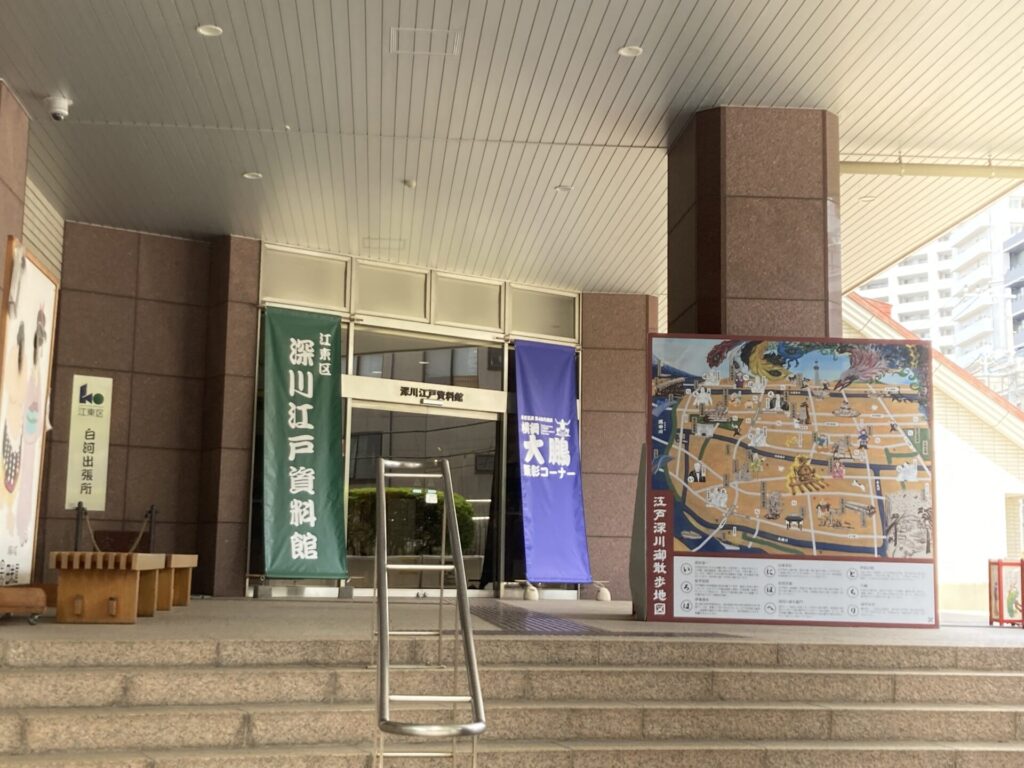

アド街 清澄白河8位 深川江戸資料館

アド街で8位に登場したのが、深川江戸資料館。中には深川佐賀町の家なみが再現されていると紹介がありました。

私も以前に一度見学しました。やはり、深川の町が再現されたコーナーが印象にのこっています。

アド街清澄白河6位 クリームパンのブーランジェリーパンタレイ

右側の店が、ブーランジェリーパンタレイ。このお店は、アド街6位「深川資料館通り商店街」で登場。週に4日オープンするパン屋さんで、オーナーはフランスで修行した元パティシエ。クリームパンが上品な甘さとまろやかさで評判だそうです。薬丸さんが、「クリームパンを冷凍して、ちょっと溶けかけを食べるのも美味しい」とコメントしました。

クリームパン、並んででも一回食べてみたくなりました。

ブーランジェリーパンタレイは、さまざまなメディアで取り上げられています。「さんたつby散歩の達人」のサイトに詳しい取材記事がのっていました。オーナーの伊丹さんは、理系の大学に在籍しながら、ダブルスクールで調理師専門学校の夜間部に通ったという経歴の持ち主。パンは一人で作っているので、開店時間は短め、でもすごい人気のお店です。番組で出てきたクリームパンは、カスタードクリームも手作りで、保存料なしです。

左側の行列している店が、アド街清澄白河12位「深川めし」に登場の深川宿。初代が復活した味を二代目が守っているそうです。醤油味のぶっかけタイプと、炊き込むタイプと両方の深川めしが味わえます。

深川江戸資料館東の信号をまっすぐ進みます。

次の深川めしの店、深川釜匠。こちらも満席でした。深川めしが遠ざかる・・

おでん屋三好。老舗のおでん種の店。すじが絶品らしいです。

和菓子の双葉。みたらし団子ののぼりが出ていました。どら焼きも美味しいみたいです。

しまぶっくは開店前。ここは古書店で、本の状態も品揃えもいいと聞いたので、寄りたかったけれど残念。

アド街 清澄白河5位 田巻屋

のみくい処きくちゃんの前にも小さな行列が。

隣の田巻屋にはきものの幟が出ていました。和装のお店みたいです。店の外にもワゴンが並んでました。田巻屋は、アド街5位 「お祭り大好き」の中で登場。和装の粋な女将さんがインタビューに答えていました。祭りの日には明け方からお客さんがたくさん来るそうです。「こんなに町が一つになることはない」と深川の祭りについて語っていました。

写真を撮っていないのですが、田巻屋の向いにある豆腐処杉原は。アド街6位「深川資料館通り商店街」に登場。にがりの種類を変えた3種の寄せ豆腐が名物だと紹介されました。

私は通らなかったけれどすぐ近くにあったお店2が二つ紹介されていました。

ちょっと北に折れた日吉屋もアド街9位。大正6年創業の蕎麦屋さん。店内は最近リニューアルしたばかり。あさりの唐揚げや、麺は冷たく汁は温かい「えびすせいろ」などが名物。さらに、深川名物の1本うどんという、うどんが一つの塊のようになったものも販売。こちらは作るのに技術がいるものだと紹介されていました。

深川資料館通りをもう少し行ったところにある居酒屋だるまはアド街16位に登場。昔ながらのコの字型カウンターがある店で、メニューは60種類。カップワインとマカロニグラタンのようなメニューもあって、多世代に愛されるお店。先代は引退したが、別の会社が味も引き継いで営業中。

現在の店長は「隣の人ともすぐ乾杯して仲良くなれるところがいい」とコメントしていました。

深川資料館の周りは、名物店が一番集まっているエリアといえそうです。

三好町・平野町

コーヒーがあるエリアを目指して歩きます。このあたりが三好町、もう少し南が平野町というのですが、いいところでした。

緑の多い路地。植木鉢とプランターでこんなに緑にしてるって、すごい。

アド街清澄白河13位 O2

住宅とお寺と小規模な工場が混在する中に、突然行列。O2という中華料理屋のようです。フカヒレスープが絶品らしい。

O2は、アド街13位に登場。オーナーの大津さんは、この町出身。「頼まれれば出す」という隠しメニューがカレー。オーナーの修行時代の得意料理で、ラー油を作る時の唐辛子を加えると味が変化するそう。

工場の前にフォークリフト。この町も「○○紙工」と紙の工場と、フォークリフトが多くて、江戸川橋を思い出しました。

この道も緑が多くて、素敵な住宅も多かった。プランターにもベランダにも緑。

ここにも行列が!テイクアウトでお弁当を買う人たちのようです。人気がある海鮮弁当屋の築地やまの。牡蠣丼とか大トロづくし、とか名前を聞くだけで美味しそう。1000円くらいでボリューミーだと評判です。

アド街清澄白河14位 fukadaso cafe

ここも狙ってました。fukadaso cafe。赤ちゃんといっしょのベビーカーママたちが何人も順番待ち。

今日のランチはなかなかありつけません。

築50年の壊される寸前の倉庫をリノベした複合施設。左の1階がfukadaso cafeで、中にはいるとびっくりなゆったり素敵な空間らしい。プリンも食べられるらしい。

fukadaso cafeは、アド街14位に登場。店内の様子が写されました。古い建物にしか出せない味が魅力だと語られました。

右側の扉は、実験道具の雑貨店理科室。昔リケジョだった私としては、ビーカーとか見るものすべて昔友達だった。割ると「高いんだから」と怒られたものですが、やはりそれなりのお値段。2階はコケを使ったアートの店みたいでした。

アド街清澄白河11位 椎名硝子

ウィンドウにガラス製品をディスプレイしている工房がありました。椎名ガラスと書いてありました。

この店は、アド街11位に登場。2代目は平切子の匠で、3代目はサンドブラストの名人。二人の技を合わせた砂切子で作品を生み出しています。

アド街では、いのちゃんマンの砂切子ガラスを作ってもらいました。

アド街清澄白河4位 ARiSE COFFEE ROASTERS

こちらもとても有名な『ARiSE COFFEE ROASTERS』。外のベンチが印象的。小さな店内にはお客さんがいっぱいでした。この青い屋根、こういう屋根がはやった時代がありました。昔住んだアパートもこんな感じで、見るとなつかしくなります。

ARiSE COFFEE ROASTERSは、4位ロースタリーカフェに登場。オーナーの林さんは、世界の豆を集めているが、特にベトナムやタイなどアジアの豆に力を入れている。「知っている人が作っている、ぼくしか持っていない豆がある」と語ります。

お客さんも、「オーナーと話し、コーヒーを味わうために来る」と語ります。

有名なブルーボトルコーヒー 清澄白河フラッグシップカフェ。こちらも覚悟していましたが40分待ち。2015年にできたブルーボトルコーヒーの日本一号店。

古くて趣のある塀が続きます。そして肉のチラシもたくさん貼ってある。これは浄心寺というお寺。周りの寺と墓地を共同で持っているみたい。

お参りするお寺によって門が別れているみたいです。

浄心寺を見ているうちに、北の方に戻ってしまいました。

素敵なバッグのお店と、老舗らしいうなぎ・てんぷらのあやめが隣り合っています。

アド街19位 TRUFFLE & BREAD

TRUFFLE & BREADというお店。トリュフを使ったパンとアイスクリームが売られていました。テイクアウトのお客さんがひっきりなし。会計は電子マネーのみでした。

この店は、19位に登場。大理石のカウンターにパンが並ぶお店です。トリュフと卵のパンや、トリュフ入りあんバターサンド。クロックムッシュは、眼の前でトリュフをスライスしてもらえる。ゲストから、クロックムッシュはすぐ食べたほうがいい、とのコメントがありました。

三好二丁目交差点には、雙樹寺。浄土宗のお寺だそうです。屋根が好き。

雙樹寺を左折すれば、アド街17位で紹介の辰巳湯。露天風呂や休憩室でマンガが読める銭湯。力士もはいれる広々としたお風呂だそうです。

同じ通り沿いには、アド街17位で中華の桃太郎。東京ラーメンとチャーハン、餃子が人気。店主さんのお客さんへの想いから、ぎゅうぎゅうに餡を詰めた餃子だそうです。

アド街3位「寺」で紹介された成等院も同じ通り沿いでした。紀伊国屋文左衛門の墓があることで知られています。

この通りも、いろいろ集まっていますね。次に清澄白河にでかけたら、ここを歩きたい!

浄土宗 潮江院。この建物も好きでした。

しばらく歩きまわっていて、「そうだ!お昼ごはん」

天気がいいのでパンを買って公園で食べることを思いつき、清澄通り近くのcontainer bakery sanでサンドイッチを購入。こちらもひっきりなしのお客さん。

そういえばお店がコンテナ。あとで食べたのですが、これが美味しかったんです。

清澄長屋(旧東京市営店舗向住宅)アド街清澄白河 第10位

アド街第10位は、清澄長屋(旧東京市営店舗向住宅)。昭和3年、関東大震災後に復興のために作られた住宅群です、山田五郎さんは、「二度と壊れないよう、やけくそのように丈夫なものを建てた」と説明。第二次大戦の空襲でも焼けずに残りました。

番組では、この住宅の中の高橋家を取材。地下には、空襲の時近所の人も避難して助かったという、広い地下倉庫があります。

実際に散歩してみると、ほとんどが現役のお店として営業中。それぞれが個性的にリノベーションされていてなんともいえない味のある一画です。

植物多い!と思ったら園芸ショップでした。このお店LUFFは、第10位 旧東京市営店舗向住宅で登場。2015年オープンの店で、中はとても広い、店主は「お互いに電動ドリルや自転車を貸し借りし合うような関係がいい」と店同士の付き合いについてコメントしていました。

ここはゴルフ用品の修理か製造をしているところみたいでした。

フダンは若いお客さんで満席でした。

アド街清澄白河20位 YUJI Ramen TOKYO

YUJI Ramen TOKYOは、「20位 おしゃれな店」で紹介されました。この店の創業者は、ブルックリンの行列店を経営する原口さん。「清澄白河は、地下鉄柄出てみると空が広い、ブルックリンと似ている」とコメント。ツナコツラーメンはブブルックリンでも清澄白河でも人気です。

散歩中に見ると、店内は満席。店の内装も素敵打と評判です。にリノベーションしたラーメン店。こちらも満席。

清澄長屋(旧東京市営店舗向住宅)

斉藤鍼灸院もフォントがよい。

共有スペースにはチューリップは。

峯月堂は印鑑の店。ここは老舗でしょう。アド街でも、ゲストの寺島さんが「このお店をロケに使った」と紹介していました。レトロな内装の店で、ハンコを彫るご主人が映りました。

旗が出ている素敵な店ハタメキは、アド街10位「清澄長屋」で、清澄庭園ビューのカフェとして紹介されていました。

清澄庭園ビューと言われると、行ってみたくなります。口コミでは、雑貨も置いてあって、内装も素敵みたいです。

この音楽教室も気になるのですが多分やっていない感じ。

清澄庭園・中村学園通り

清澄公園に向かおうと、清澄庭園・中村学園通りに入ると落ち着いた感じになります。

しかも、いい感じのカフェがこんなところに。

青い壁の店はest tokyo uno et001。イタリアンのようです。

しかしもうサンドイッチ買ってしまったんだな。ここに店あったのか。

となりにもよさそうなお店、満席ではなさそう。

PARK STAND TOKYO 清澄白河は、材木店を改装した古民家風カフェらしい。席数もあるみたいで、こちらも入れまたね。

本誓寺、とても雰囲気がいい。向こうの大通りに抜ける道がきになります。

アド街1位 清澄庭園

多分、清澄白河といえば一番に出てくる、清澄庭園。

この地の一部は江戸の豪商・紀伊國屋文左衛門の屋敷跡と言い伝えられています。享保年間(1716~1736年)には、下総国関宿の藩主・久世大和守の下屋敷となり、その頃にある程度庭園が形づくられたようです。

明治11年、岩崎弥太郎が、荒廃していたこの邸地を買い取り、社員の慰安や貴賓を招待する場所として庭園造成を計画、明治13年に「深川親睦園」として 一応の竣工をみました。弥太郎の亡きあとも造園工事は進められ、隅田川の水を引いた大泉水を造り、周囲には全国から取り寄せた名石を配して、明治の庭園を 代表する「回遊式林泉庭園」が完成しました。

清澄庭園は、関東大震災で大きな被害を受けましたが、この時図らずも災害時の避難場所としての役割を果たし、多数の人命を救いました。岩崎家では、こう した庭園の持つ防災機能を重視し、翌大正13年破損の少なかった東側半分(現庭園部分)を公園用地として東京市に寄付し、市ではこれを整備して昭和7年7 月に公開しました。また、昭和52年には、庭園の西側に隣接する敷地を開放公園として追加開園しました。ここには芝生広場、パーゴラなどがあります。また、サクラの木が20 本ほど植えられ、春のお花見の場となっています。なお、庭園の方は、昭和54年3月31日に東京都の名勝に指定されています。

引用元:東京都公園協会

清澄庭園は、アド街1位で登場。

庭園を作ったのは、三菱の創業者岩崎弥太郎。石が好きで、全国の石を集めました。池を石を伝って渡れる「大磯渡り」は、岩崎弥太郎自身が指揮をして作ったものだそうです。

関東大震災の時に、庭園を避難民に開放し、その後防災のために土地を寄付したのは、岩崎久弥。公園の職員は、「岩崎久弥にはファンクラブがある」と語りました。

防災のために公園用地を寄付していたんですね、岩崎家。

一度入園したことがありますが、全国から取り寄せた石が印象に残っています。

清澄公園

清澄公園

今回は清澄公園の方に入りました。この日は藤も咲いていました。サンドイッチを食べられそうなベンチは結構たくさんありました。ちょうどよい込み具合なので、数人で座れる大きなベンチを独占。ゆっくりサンドイッチを味わいました。

sanのサンドイッチ、ちょっとしたランチを食べたくらいのボリューム、卵にチキンにパプリカにレタス。そしてとても美味しい。

仙台堀川

仙台堀川に来てみました。隅田川の方を眺めます。清澄橋といいます。欄干が美しい。

今度は反対側を。右岸は、芭蕉俳句の散歩道って呼ばれています。その先の採茶庵は、松尾芭蕉がしばらく滞在した場所だそうです。

このお店はトカクコーヒー。ここにもカフェがありました。

ブラジルのプリンが食べられるらしい、お店の中からは、清澄公園の緑が見えて、きっといい眺めでしょう。

清澄庭園に沿って進んでいくと、道の両側に緑の塊が出現。

右側の緑は、ババグーリ清澄本店(ヨーガンレール本社)

ババグーリは、ドイツ人のデザイナー、ヨーガン・レール氏が立ち上げたブランド。

建物は、二つの倉庫をリノベーションしたものだといいます。

広い店内に並んでいるのは、服や雑貨、家具など、ババグーリの製品。手仕事を大事にし、自然素材を使っていることが特徴だといいます。

深川図書館

左側のこんもりした緑は、深川図書館。

明治42年に東京市立図書館として作られ、昭和25年に江東区に移管された図書館です。

初代の建物は、瓦斯会社が東京勧業博覧会に使用したもの。二代目の建物は、昭和3年に作られたもの。現在の建物は、平成5年に、これまでの建物をイメージし、一部に旧材を使って作られたものだそうです。

建物の中は、円形の階段や、西洋建築のような窓のある優雅な空間でした。トイレなどは、最新施設でとても快適。

この図書館で、深川の歴史の本を読みました。地域の資料がある部屋に入る前に、大きな荷物はロッカーに入れる仕組みでした。筆記用具を忘れて入ってしまったので、ざっと読んでざっと頭に入れました。

深川のはじまりは、徳川家康が小名木川を開発したところからはじまる。そのころ、小名木川のあたりは、まだ海で、だんだん南に埋め立てが進んだこと。深川神明宮があるあたりが、深川のはじまりの場所であること。

そうなんだ。門前仲町にある深川不動堂の方ではなくて、森下駅に近い方が深川のはじまりなんだとここで知る。これから、そっちに行ってみよう、図書館すばらしいな。

採茶庵(さいとあん)跡

清澄通りに出て、仙台堀川を海辺橋で渡ったところに採茶庵跡の看板。「さいちゃ」ではなくて「さいと」なんだな。

建物は新しくできたもの。杖をついた芭蕉の像のところでは、記念撮影の人がちょこちょこ。

看板には、こんなことが。

採荼庵(さいとあん)は、俳人杉山杉風(すぎやまさんぷう)の庵室です。杉風は、芭蕉を経済的に援助したパトロンのような存在だったようで、家業は幕府の御用もつとめる魚問屋でした。松尾芭蕉の門人でもありました。

実際の採荼庵があった場所は、杉風の娘婿である隨夢(ずいむ)の遺言状に「元木場平野町北角」と書かれていて、説明板の場所より、140メートルほど南西に位置します。

芭蕉は「奥の細道」の旅に出る前、採荼庵で過ごしました。門人たちと別れを惜しんだのち、隅田川を舟でのぼり、千住大橋のたもとから奥州へと旅立っていきました。

「この海辺橋を遠ざかって旅立ったら絵になりそうだなー」って思ってみていたんだけれど、隅田川を舟でだったんですね。

採茶庵から、清澄通りの対岸を見ると、火器の大きな文字。目立ちます。

清澄通り 仙台堀川~清澄橋通りまで

再び清澄通りを歩きます。さっきは、清澄庭園側を歩きましたが、今度は反対側を北に向かいます。

深川伊勢屋には、ひっきりなしにお客さんが入っていきました。串にさした団子の看板がおいしそうでした。塩大福も。なんで買わなかったんだろう、サンドイッチ食べたあとだったからですな。

こちらが、門前仲町に本店がある店で、明治40年創業だそうです。

児童館の植え込みの中に、曲亭馬琴誕生の地の看板が。このあたりは、松平家の屋敷で、その家臣の子として屋敷内で生まれたそうです。

清澄通りを進んで、清澄庭園に向かう道の角まで来ました。「変えるなら奥さんよりも壁の色」

いつ作ったんだろう的キャッチコピーは、株式会社ささきのビルに。

花岡車輛 アド街7位

今回通らなかったエリア、清澄通りから、清澄橋通りを右に折れたところにあるのが花岡車輛。アド街7位で紹介されました。日本初の台車「ダンディー」も手掛けたメーカーです。腰痛にならない台車や、たたんで持ち歩ける台車、穴をあけて軽量化を追求した台車などが紹介されました。

本誓寺

清澄通りを左に折れて、これも広い清澄橋通りを東へ。清澄橋通りから、本誓寺の参道を見たところ。このあたりの中心となるお寺のようです。素敵な空間に八重桜が咲いていました。

本誓寺のお隣の瑞甕山臨川寺は、アド街3位「寺」で紹介されていました。松尾芭蕉が朝夕、坐禅のために通ったといわれるそうです。

お寺のホームページにはこのように書かれていました。

深川に移り住んだ松尾芭蕉は二歳年上の仏頂禅師の人柄に感服し、足繁く参禅するようになりました。芭蕉庵と呼ばれた草庵が、臨川庵とほんの五百メートルほどしか離れていなかったことも、二人の交流を深める助けとなったのでしょう。

瑞甕山臨川寺ホームページより引用

深川稲荷神社とその周辺

清澄橋通りを渡って、深川稲荷神社を目指します。

清澄橋通りを渡ったところにあるのが野菜のちから。アド街清澄白河20位「街のオシャレ化が止まらない」に登場。こだわりの農家からきた野菜が並ぶ店です。

相撲部屋がありました。このあたり、相撲部屋が多いのです。この部屋は錣山(しころやま)部屋。

今は阿炎(あび)が活躍しています。

稲荷神社の横の道にあるスタジオギャラリーと書かれたお店。なんか素敵な気配がする。青い瓦と、不思議なところにあるプランター。

ビーズニーズというアートショップのようです。

深川地区では、創立の古い神社です。

この付近の旧町名は、深川西大工町でしたが、昭和七年八月一日深川清澄町と改称し、その旧名から西大稲荷と称しました。西大工町の町名は、小名木川沿いのこの付近に船大工が多く住んだためと言われます。現在は町会によって管理運営されています。

写真の黒い石は、清澄二丁目町会が昭和43年に建てたもので、この町の歴史が書かれていました。

・清澄二丁目は、関東大震災後、清住町、西大工町、伊勢崎町の各一部を合併してできた。

・清住町は、寛永六年、弥兵衛という人が開発し、弥兵衛町と言われたが、元禄年間に清住町と改められた。

・西大工町は、海辺新田といい、深川海辺大工町とも称されたが、明治六年西大工町と改められた。

・伊勢崎町は元木場の一部だった。

などなど。興味深く読みました。

深川稲荷神社の周りには、私にとって気になるものが多くありました。

深川稲荷神社の前には、小さい財布の看板。カーペンタースミスというお店みたい。「小さい財布が気になるあなた!どうぞおはいりくだい」って気になりますね。でも、財布を買ったばっかりなんです。

深川稲荷神社から東に進みます。昔からのビルにかわいい看板が出ていました。アオゾラカグシキ會社。中では若い方たちが楽しそうにしている様子。

ここもホームページがあって、オーダー家具と日用品の会社で、ここはショールームなんですね。

この日はお休みの貼り紙が出ていたお店。精華堂あられ 古川山荘といいます。

ホームページがあってオンラインでも販売しています。

その中に、「当店がモデルとなった小説が販売されます」のバナーが。

「#深夜残業」という小説の刊行を記念して、「孫と一緒にたべたいな」という作中作品ができたようです。(2021年の角川文庫編集部のx投稿より)

素敵な木造家屋と、家の前の石の灯篭や像。石彫新川とこれまた石の看板がありました。

テレビ東京のなるほどストリートで、2016年に取材されたようです。

こんな風に書かれていました。

つきあたりには小名木川の堤防が見えています。

兵庫県の淡路島で6代続く石工の家に生まれ、戦後現在地

(清澄)に住むようになりました。子供の頃から仕事を手伝い、上京して後、本格的に石工活動に入りました。寺社を多く抱える江東区にあって、石工の技術は貴重といえ、1984年(昭和59年)に技術保持者として認定されました。

提供元;テレビ東京

石彫新川の近くに、赤い幟が見えました。看板には、三穂(みつほ)道別(みちわけ)稲荷神社とあります。

小さな狐。その上にも狐。後から写真を見たら、由来の紙が置かれていて「関心のある方どうぞ」と。気がつけばよかった。

インターネット情報によると、由来はこのようになっています。

小名木川の南岸は元は海辺で、埋め立てられた土地だったため、船大工の町ができた。そこに、三坪のこの稲荷がつくられ「三坪稲荷」と呼ばれたそう。それが変化して、三穂という名前になった。昭和40年に隣の道別稲荷を合祀して、三穂道別稲荷と呼ばれるようになった。

深川稲荷神社にも、このあたりは船大工の町だと書かれていました。こちらも、船大工の町のお稲荷さんでしたか。

もと船大工の町は、ちょっと歩いただけで、小さい財布、あられ、家具、石彫と物を作っているのでした。すごくいいところ!

小名木川(おなきがわ)

小名木川を、高橋(たかばし)という橋で渡ります。

徳川家康が行徳から塩を江戸に運ぶために作らせたという人口河川。「そのころこのあたりはまだ海だったので、海の中に船が安全に通れるような川を作ったようなものだった」と深川図書館で読んだ本には書いてありました。

その後、塩以外の品物の運搬や、成田参詣客なども運ぶようになり、川幅も広がり、江戸の重要な運搬路になりました。

小名木川が開かれたころに、川の北側を深川八郎右衛門が開拓し、深川村ができました。川の南側は海浜新田ができ、南へ南へと埋め立てが進んでいったようです。

人口河川といっても、立派な川です。神田川や善福寺川より全然広い。

江東区の乗船のりばというのがありました。定期的に船が運行しているわけではないみたい。

アド街15位は「水の都」。小名木川、仙台堀川、大横川、隅田川が紹介されました。水路に囲まれた清澄白河は、水辺に歴史と情緒が漂うとして、町の歴史も紹介していました。

かつては材木の町として栄えたが、近年は倉庫をリノベーションしたカフェが増えています。

清澄白河の名前の由来にも触れていました。

干潟の干拓に功績があった清住弥兵衛の名前から「清澄」

霊厳寺に墓がある松平定信。白河藩藩主だった松平定信にあやかり「白河」

の名前がついたと放送されてました。

清澄通り 小名木川~深川芭蕉通り

広い道につきあたります。

右はたかばし商店街(高橋のらくろーど)。高橋(たかばし)という町を通って、田川水泡・のらくろ館に行く道です。商店街にのらくろのフラッグが下がっていて、こっちも気になりました。

店の両側に夜店が立ち並ぶにぎやかな通りだったようです。

同じ交差点の左に折れる道は、深川芭蕉通りと呼ばれていて、隅田川沿いの芭蕉記念館の方に通じています。大衆酒場の看板が二つドンドンと出ていました。

スーパースペシャル ドーナッツ

清澄通りをもう少し進んだ路地を左折して、深川神明宮に向かいます。ここにも行列が!

スーパースペシャルドーナッツというお店です。クリームのドーナッツがおいしいらしい。

深川神明宮

ここが最初の深川の中心地だった深川神明宮。この道のツツジが鮮やかです。

お宮参り中のご家族が一組。中から出てきたお宮の方が写真を撮ってあげていました。

割烹 みや古

深川神明宮のすぐ近くの住宅地の中に、割烹みや古の看板が。

落ち着いた雰囲気の中で、おいしい深川めしが食べられると評判のお店。そうか、ここにあったんだ。

常盤二丁目交差点

常盤二丁目の交差点で、深川芭蕉通りを渡ります。結構目まぐるしく町名が変わります。角のお店は、Burgers &Fries Sakura_Saku。ジューシーなハンバーガーが食べられるみたいです。

同じ常盤二丁目交差点には、外飲みがうらやましい田口屋酒店。角打ちができる老舗酒店みたいです。

芭蕉記念館 芭蕉稲荷神社

図書館で手に入れた江東区ウォーキングマップのこの町のページのテーマは、「芭蕉に会いに行こう」

小名木川沿いを隅田川まで歩くと、芭蕉記念館や芭蕉稲荷神社があるのですが、ここでエネルギーがなくなり、清澄白河駅へ。

アド街で紹介された清澄白河、知らないお店がたくさん出てきました。

山田五郎さんが、「1980年代に佐賀町エキジビットシペースができ、そこから倉庫をギャラリーにしていくようになった。清澄白河はそこから40年かけておしゃれになってきた」とコメントしていて、そんなに長い間かけて!と驚きました。

1980年代の終わりごろ、最先端のものにくわしい友人が、海沿いの倉庫街の店に連れて行ってくれたことがありました。車だったし、どこの町かも覚えていないのですが、その時に「倉庫=おしゃれ」というのがインプットされました。そういうころから、清澄白河は着々とリノベーションが行われて、今はこんなことになっているのですね。

次に行くときは、今回力尽きた、隅田川の方や、森下の方まで足を伸ばしたいものです。